科学网—华侨大学马琛/张宝杰等:微管/纳米线结构设计实现SiC气凝胶电磁强吸收和污染物强吸附-清华大学出版社学术期刊的博文

精选

已有 7778 次阅读

2025-10-20 14:47

| 个人分类: JAC | 系统分类: 论文交流

原文出自 Journal of Advanced Ceramics ( 先进陶瓷 ) 期刊

Cite this article:

Zhang B, Zhi W, Duan J, et al. Mechanically robust SiC aerogel with both electromagnetic absorption and pollutant adsorption via microtube/nanowire structure design. Journal of Advanced Ceramics , 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221181

文章 DOI : 10.26599/JAC.2025.9221181

ResearchGate : Mechanically robust SiC aerogel with both electromagnetic absorption and pollutant adsorption via microtube/nanowire structure design

1 、 导读

SiC 纤维气凝胶常面临单孔结构、力学性能差及成本高的局限。本文通过原位转化策略,利用木棉纤维制备了分级多孔 SiC 微管 / 纳米线复合气凝胶。该工艺在一步法中同步实现 SiC 微管构建与纳米线自生长,显著简化制备流程并借助结构协同效应提升材料性能。所得气凝胶具备优异电磁波吸收(最小反射损耗 -56.39 dB )、高抗压强度( 2.85 MPa )、良好隔热性( 0.021 W·m⁻¹·K⁻¹ )及强吸附能力(自重 45–67 倍)等综合性能,为开发高性能 SiC 气凝胶提供了新途径。

2 、 研究背景

碳化硅( SiC )纤维气凝胶作为新一代超轻多功能材料,在热防护、电磁波吸收和环境修复等领域展现出广阔前景。然而,现有研究仍面临两大挑战:一是传统制备方法多依赖于单一尺度的纤维组装,导致孔隙结构单一,难以实现跨尺度协同,制约性能提升;二是当前研究多聚焦于柔性应用,面向高温承载场景的刚性高强度气凝胶开发仍显不足。因此,开发兼具多级孔结构和高机械强度的 SiC 气凝胶具有重要意义。

构建多级孔结构虽被证实是提升性能的有效路径,但传统制备工艺常因原料成本高、步骤复杂而限制其规模化应用。生物质衍生材料凭借其可再生、成本低和结构多样等优势成为理想替代选择。特别是木棉等一维生物质纤维,具有中空形态、高长径比和良好可织构性,为构建分级孔结构提供了独特优势。本研究以木棉纤维为生物质模板,通过高温碳化、冷冻成型与碳热还原的协同工艺,成功制备出具有分级多孔结构的 SiC 微管 / 纳米线复合气凝胶。系统研究了木棉纤维向 SiC 微管的转化机制,揭示了多级孔结构与性能之间的构效关系,为开发高性能、经济可行的 SiC 气凝胶提供了新的设计策略。

3 、文章亮点

1 、以天然木棉纤维为模板,通过原位转化策略一步构建 SiC 微管 / 纳米线复合气凝胶,工艺简单、原料可再生,显著降低制备成本,实现可控多级孔构造。

2 、气凝胶展现出 2.85 MPa 的高抗压强度,突破传统气凝胶应用于柔性使用场景局限,适用于高温刚性承载场景,拓展了 SiC 气凝胶的应用范围。

3 、集优异电磁吸收( RL min =-56.39 dB , EAB=6.04 GHz )、高效隔热( 0.021 W·m⁻¹·K⁻¹ )与强吸附能力(自重 45–67 倍)于一体,展现出卓越的综合性能。

4 、研究结果及结论

图 1 通过 SEM 、 TEM 和 EDS 等表征手段,系统展示了从碳微管( C-MTA )到碳 / 碳化硅复合微管( C/SiC-MTNA )再到纯碳化硅微管 / 纳米线复合气凝胶( SiC-MTNA )的微观结构演变过程。结果表明,随着热解温度升高,碳微管逐渐转化为 SiC 微管,并伴随 SiC 纳米线的原位生长,形成了具有多级孔结构的复合气凝胶。

图 1 不同放大倍率下 C-MTA 的 SEM 图像( a, b )。 (c, d) C/SiC-MTA 的 SEM 图像。 SiC-MTNA 的 SEM 图像( e, f )及能谱谱线( g, h )。 (i) SiC 微管的高倍 SEM 图像。 (j – l) SiC 微管元素分布图( j : SiC , k : Si , l : C )。 (n) SiC 管壁与纳米线及 (p) SiC 纳米线的 TEM 图像。 (m) SiC 管壁与 (o) SiC 纳米线的 HRTEM 图像。

图 2 通过力学性能测试和热稳定性分析,展示了 SiC-MTNA 优异的机械强度、耐高温性和宽温域稳定性。该气凝胶具有优异的压缩强度( 2.85 MPa )和超轻特性,可承受远超自重的负载。同时,材料在极端高温( 1100 °C )和低温(液氮)环境下均能保持结构完整性,表现出宽温域适用性,为其在高温隔热与极端环境下的应用提供了保障。并阐明了其在高负载和极端温度环境下保持结构完整性的能力,揭示了纳米线桥接效应对增强材料力学性能的关键作用。

图 2 SiC-MTNA 的光学照片: (a) 承载测试与 (b) 液氮环境下的耐低温测试。 (c) 在空气与氩气气氛中的热重分析。 (d) 不同温度热解气凝胶的应力 - 应变曲线。 (e)SiC-MTNA 的传力机理示意图。

图 3 重点研究了表面改性后 SiC-MTNA 的疏水性能和污染物吸附能力。改性后的气凝胶表现出超疏水性(接触角 135.1° )和优异的油水分离能力,对多种有机溶剂具有高吸附容量( 45–67 倍自重),并具有良好的循环稳定性,展示了其在环境污染治理方面的潜力。

图 3 (a) SiC-MTNA 的疏水性及接触角测试结果。 (b) 经苏丹 III 染色的乙醇在 SiC-MTNA 上的吸附燃烧过程及其对乙醇的循环吸附测试 (c) 。 (d) 使用 SiC-MTNA 脱除漂浮于水面的苏丹 III 染色硅油过程。 (e) SiC-MTNA 对不同有机液体的吸附能力。 (f) 微管与纳米线对油滴的吸附机理示意图。

图 4 系统评价了 SiC-MTNA 的隔热性能,包括其在不同温度下的热导率变化、实际隔热效果演示及红外热成像分析。该材料在室温下具有极低的热导率( 0.021 W·m⁻¹·K⁻¹ ),在 1000 °C 高温下仍保持较低值( 0.052 W·m⁻¹·K⁻¹ )。揭示了材料在高温环境下仍保持优异隔热能力的原因,主要归因于其多尺度孔结构对热传导、对流和辐射的有效抑制。

图 4 (a) 不同温度下 SiC-MTNA 的热导率。 (b) 置于石棉网或 SiC-MTNA 上经酒精灯加热的花朵光学图像。 (c) 丁烷喷枪加热下 SiC-MTNA 正反两面的红外图像。 (d) SiC-MTNA 传热示意图。

图 5 全面分析了三种不同热解温度下气凝胶的电磁波吸收性能,通过介电参数、 Cole-Cole 曲线、衰减常数和反射损耗等数据,揭示了 SiC-MTNA 在宽频段内优异的吸波能力。 SiC-MTNA 表现出最优的介电损耗、衰减常数与阻抗匹配特性,在 2.0 mm 厚度下实现最小反射损耗(– 56.39 dB )和最大有效吸收带宽( 6.04 GHz ),其优异的吸波性能归因于丰富的异质界面、缺陷极化和多孔结构带来的多重损耗机制。

图 5 (a) 不同热解温度下 MTA 的实部介电常数与 (b) 虚部介电常数。 (c)SiC-MTNA 的 cole-cole 尔曲线。 (d) 介电损耗角正切、 (e) 衰减常数及 (f-i) 不同热解温度下 MTA 的反射损耗曲线。 (j)2.0 mm 厚度 MTA 在不同热解温度下的反射损耗曲线与 (k) 阻抗匹配特性。 (l) 本工作与文献报道的 SiC 基材料电磁波吸收性能对比。

综上,本研究以天然木棉纤维为结构模板,通过高温碳化、冷冻组装、冷冻干燥及碳热还原等一系列工艺,成功制备出具有高孔隙结构的 SiC 微管 / 纳米线气凝胶。该分级多孔结构由相互连接的 SiC 微管和纳米线构成,可实现多尺度协同增强效应。这种独特形貌使气凝胶具备优异的电磁波吸收性能,在 14.7 GHz 处获得 -56.39 dB 的最小反射损耗,有效吸收带宽达 6.04 GHz 。同时该材料还展现出 2.85 MPa 的优异机械强度和卓越隔热性能,在 25 °C 时导热系数为 0.021 W·m -1 ·K -1 ,即使在 1000 °C 高温下仍保持 0.052 W·m -1 ·K -1 的低导热值。经过表面改性后,气凝胶对有机溶剂的吸附容量可达自重的 45-67 倍。本研究为设计多功能、经济高效的碳化硅基纳米纤维气凝胶提供了新思路。

5 、作者及研究团队简介

马琛(通讯作者) ,华侨大学副教授,硕士生导师。 2020 年北京理工大学博士毕业,期间在美国凯斯西储大学联合培养。主要从事高温高能热防护材料设计、制备及防护机理研究。主持福建省优秀青年基金、 XX 预研教育部联合基金、国自然青年基金等,在 J. Adv. Ceram. 、 Carbon 、 Chem. Eng. J. 等期刊发表学术论文 20 余篇,获授权发明专利 10 余项。获福建省高层次人才、《陶瓷学报》优秀青年编委、中国复合材料学会优秀博士学位论文提名奖等荣誉称号。

邮箱: chenma@hqu.edu.cn

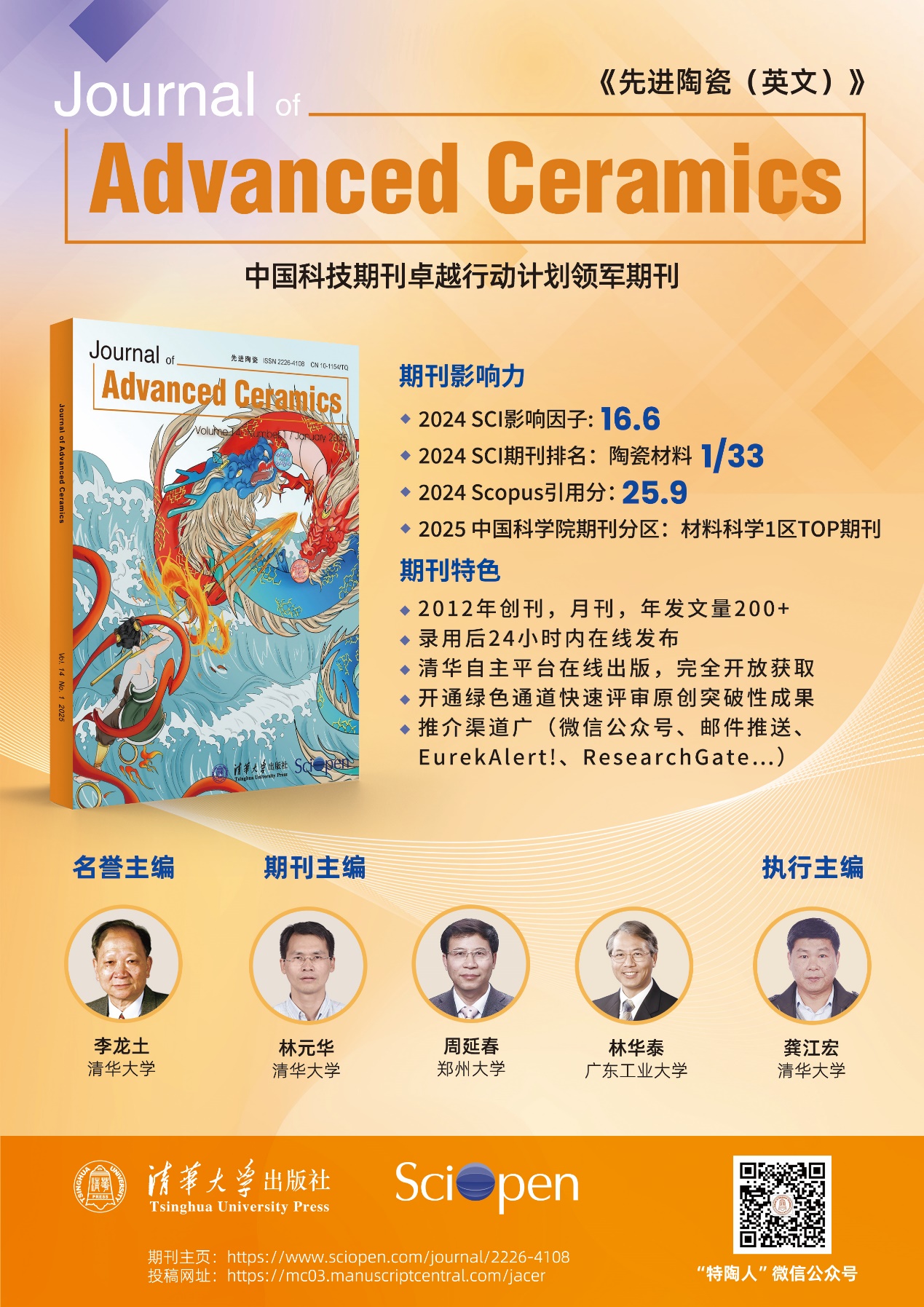

《先进陶瓷(英文)》( Journal of Advanced Ceramics ) 期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于 2012 年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版, 清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室 提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被 SCIE 、 Ei Compendex 、 Scopus 、 DOAJ 、 CSCD 等数据库收录。现为月刊, 2024 年发文量为 174 篇; 2025 年 6 月发布的影响因子为 16.6 ,连续 5 年位列 Web of Science 核心合集“材料科学,陶瓷”学科 33 种同类期刊第 1 名; 2024 年 11 月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目; 2025 年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学 1 区 Top 期刊。 2023 年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台 SciOpen 独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页: https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址: https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊 ResearchGate 主页: https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。 链接地址: https://blog.sciencenet.cn/blog-3534092-1506694.html

上一篇: 天津大学郭磊/邹兰欣等:构筑疏熔融CMAS防护层,从根源上解决热障涂层的CMAS腐蚀问题 下一篇: 中国科学院上海硅酸盐研究所/上海大学:基于CuO-TiO2-Nb2O5助烧ZTA陶瓷的无玻璃相LTCC材料及铜共烧研究