科学网—滚动轴承的历史、分析方法及应用设计

精选

精选

已有 371 次阅读

2025-11-9 17:50

| 系统分类: 科普集锦

1.轴承简史

定义:广义上,任何存在相对运动的两个零件,无论形状、结构、运动形式如何,都属于轴承。

根据轴承的定义,公元前2700多年,搬运建造金字塔石头的埃及奴隶已经发明了轴承,更具体地说,他们发明 滚动轴承 了,他们是如何发明的呢?

先民的历史,少有正确的记载,我们无法找到他们如何发明“轴承”的,但有2点事实:

1.当时没有力学定律,对力学只有些模糊的直觉认识。

2.有社会需求——减轻劳力,提高效率。

对历史可做合理的推测,先民必定观察过种种现象:

1.圆的石头容易从山上滚下来,扁的不容易,山坡越陡越容易滚动,反之则不容易滚动。

2.在潮湿、淤泥、沙地行走容易滑倒摔跤,反之不易滑倒摔跤。

这些现象孕育着滚动、滑动、润滑的概念。

不在在什么场合,也许是篝火旁边,也许是建造金字塔年代有个想象力丰富的奴隶想到,把铺在地上的木棍圈起来,不就成了滚动轴承?

理想很丰满,现实很骨感,在没有优质材料,没有先进制造工艺的时代,怎么制造轴承?

我在艾萨克森写的《 达芬奇 传》看到,达芬奇是第一个发明现代意义轴承的人,达芬奇提出摩擦力测量、加油润滑、滚子、保持架、减磨合金配方等等,在达芬奇的笔记里,他认为有三份铜和七份锡融化在一起的合金减摩效果最佳。

和达芬奇的众多天才构想只停留在草稿一样,达芬奇的轴承也是停留在草稿上。制造出实用轴承并获得专利是18世纪末至19世纪初,第一只滚珠轴承专利于1794年8月20日在英国登记,专利号2006,如下图。第一只 圆锥滚子轴承 专利于1802年6月8日在法国登记,专利号63。

工业革命后,特别是1860年后,轴承快速发展,尤其在自行车上得到大量应用,下图是英国自行车轴承结构图(1880左右)。

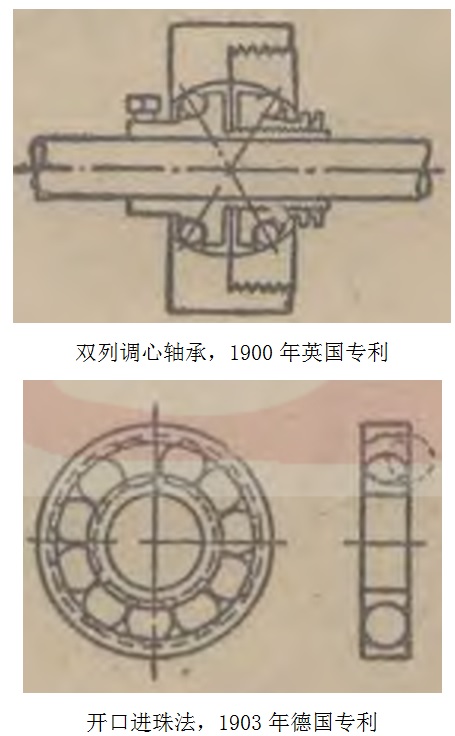

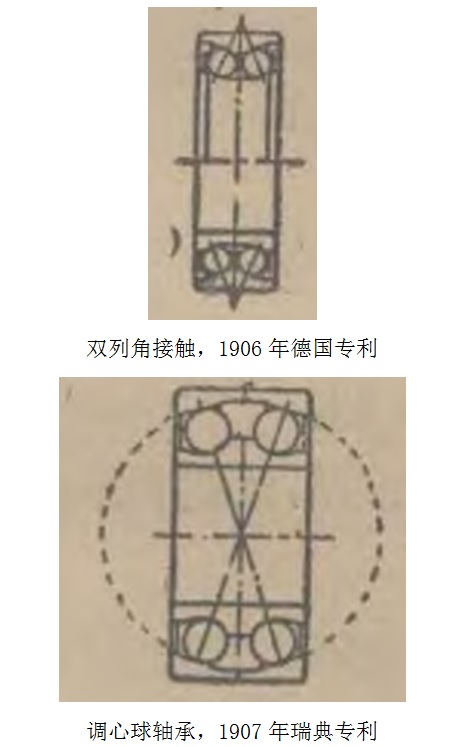

下面是现今常见的各种轴承的早期专利。

理论研发方面:

1 898年在英国《The Practical Engineer》杂志上发表了篇轴承划时代的论文《The Design and Construction of Ball Bearings》(球轴承的设计和构造),文章指出,要获得完美的轴承,接触面任何一点都不能产生滑动,一切与钢珠接触的表面都要非常精确,且要用硬钢制造。

产业方面:

1989年(划时代论文论文发表时)全世界只有1家轴承厂,到1940年全世界有60家轴承厂,数据如下:

美

英

德

法

俄

瑞

奥、捷

共

27

10

8

7

3

3

各1

60

1920年代全世界生产的任何一台古董汽车,其轴承都可以在当今轴承目录中找到替换件,到1930年,已经发明了现今几乎所有轴承,并标准化,系列化。现代轴承只是在寿命,可靠性方面有很大改善,安装尺寸(d,D,B)是相同的。

轴承的归宿—何去何从?

轴承理论与设计先驱(A.G.M.Michell)对轴承的评价:对机械设计者而言,轴承是迫不得已的选择,因为它对设备的功能没有任何贡献,它的优点也只体现在缺点方面——能耗尽量少,磨损尽可能慢、所需空间尽可能小、成本尽量低。

先驱们受制于时代局限,他们没有看到信息技术的发展,现代重要场合轴承,比如风电主轴轴承,高铁抱轴箱(我在中车工作过,所以知道抱轴箱概念)轴承,植入了感知、信息传输和处理等物联网元素。

2.轴承的分析方法

轴承种类成百上千,应用场合千变万化,而经验相对缺乏。面对一堆理论和实际问题,如何下手呢?让我们回归最基本的原理吧,所谓第一性原理。轴承问题,无论多复杂,本质上只有两个方面:

1.轴承受到的载荷,这是力学分析问题

2.轴承对载荷的反应特性,这是对轴承功能和结构的理解

轴承受力分析

轴承受力是很个性化的问题,各行业,各领域不同,但仍有规律可循,可以把轴承所受载荷分为两类: 工作载荷,附加载荷。

工作载荷: 为实现基本功能,必须承担的载荷

附加载荷: 为实现基本功能,派生出来的载荷

齿轮、带轮、链轮、叶轮、涡轮、滚轮、车轮等工作时产生的力,通轴传递给轴承的载荷就是工作载荷。重力、离心力、往复运动惯性力、温度应力、装配应力、电磁力等称为附加载荷。机械设计师尽量全面,准确,分析估算这些载荷。

如何才能全面,准确,分析估算这些载荷?没有捷径,首先,中学物理和大学基础课程《理论力学》必须熟练掌握,没有这些基础知识就麻烦了。其次,也是非常重要的是,要熟悉你的产品,这需要一定的经验。

轴承对载荷的反应规律(对轴承特性的理解)

方法主要是通过剖面图,认识轴承的结构、几何约束、位置关系,再结合材料特性来理解轴承对载荷的反应规律。只有理解了这些(力学、几何学、材料学),才能理解轴承的功能,及实际使用中种种效应和现象。

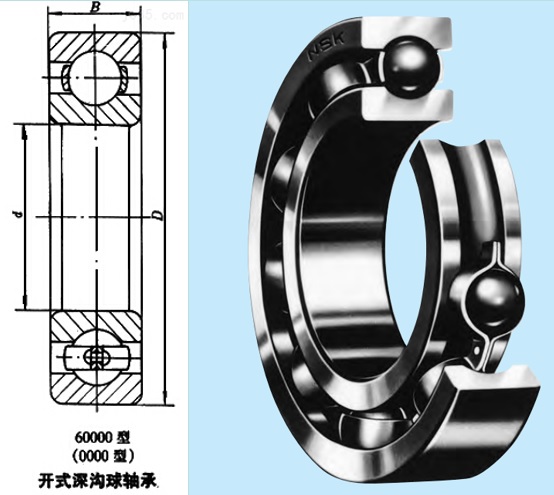

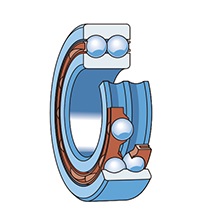

由简单到复杂,举个例子。下面是深沟球二维和三维剖面图,我们通过剖面图来认识轴承的结构、几何约束、位置关系。

深沟球剖面图

理想状态下,1.球径=轨道直径;2.尺寸、位置没任何偏差;3.零件是刚体,忽略重力;4.表面绝对光滑。在这个前提下,内圈所受的径向力Fr和轴向力Fa通过下图所示的途径传给外圈,用到的知识是牛顿第一、三定律以及简单的三角函数知识。

径向力分析

轴向力分析

实际情况,1.球径≠轨道直径;2.尺寸、位置不可能没任何偏差;3.零件不可能绝对刚性,受力必定发生变形,重力也不可忽略;4.表面不可能绝对光滑。

1.球径≠轨道直径时,滚珠和轨道接触及受力就会出现下图左边和右边的情况(中间球径=轨道直径),球径和轨道直径偏差越大,出现左右情况越明显。

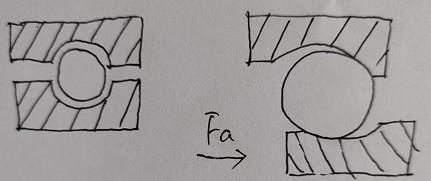

2.尺寸、位置存在偏差时,在力作用下,内外圈就会左右错开,或者内外圈不同心,下图是在轴向力作用下,内外圈错开的示意图。

3.零件不可能绝对刚性,受力必定发生变形,装配应力下,内圈膨大,外圈缩小,热胀冷缩,温度分布不均,变形就会不均,在此种种情况下,滚珠和滚道不再是理想的点,线接触,如下图。

4.表面不可能绝对光滑,有摩擦情况下,滚珠与滚道、保持架、润滑油都存在摩擦,摩擦力根本没法准确计算,摩擦是轴承发热的根本原因。

上述分析可知,深沟球轴承特点:

1.既能承受轴向载荷,又能承受径向载荷,因为是点接触,所以承载能力较低。

2.球体在沟槽中运动,吻合度好,球体质量轻,除跟保持架润滑油外,一般不存在滑擦(轻载易滑擦),故适合高速场合。

这些结论不是背诵来的,而是基于基本的原理分析得来的,懂得分析,就掌握了解决问题的钥匙。

载荷越来越大怎么办?容易想到用越厚实的轴承,下图是系列化深沟球轴承示意图,从左到右越来越厚实。

深沟球系列轴承

但是轴承越厚实就会引发附加效应,比如有尺寸限制场合就无法安装尺寸更大的轴承,质量随尺寸的三次方增大,质量增大则惯性大,响应速度变慢,离心力大、所以更厚实的轴承转速也会相应降低。

为了防止滚珠变得太大,人们发明了双列球轴承,如下图,这样径向尺寸保持不变情况下(轴向增大),径向承载能力大,仍能保持较高的转速。

双列球轴承

轴向载荷增大怎么办?受力如下图,θ角减少即可增加轴承承载能力,这就是为什么轴向力较大的场合要选择角接触球轴承,轴向力越大,接触角越大,用极限思想,θ角减少至0,演变成推力球轴承。

推力球轴承

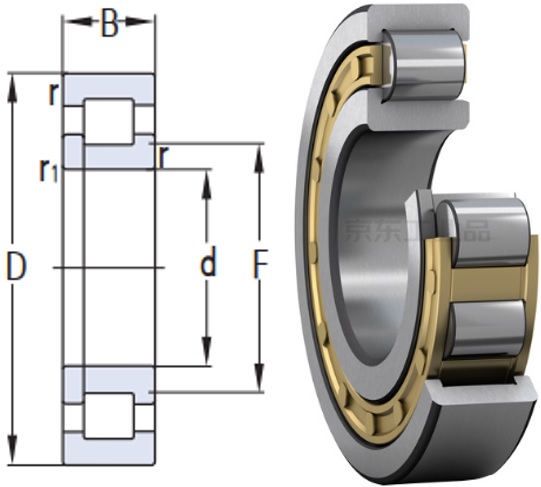

随着径向载荷的增大,球是不行了,因为球是点接触,接触应力过大,于是人们发明了圆柱轴承,如下图。

圆柱轴承

跟上面深沟通分析方法一样,可以通过剖面图,认识圆柱轴承的结构、几何约束、位置关系。

理想状态圆柱滚珠轴承受力如下图。

由图可以看出,理性状态下,滚柱与滚道线接触,所以径向承载能力比球轴承好,也能承受轴向力。

理想情况是不可能存在的,如下图,滚柱不可能完美的圆柱体,会出现锥形、两头大中间小的哑铃型、两头小中间大的鼓型等等,所以滚柱上的应力不可能均匀,进而摩擦力也不均匀。因为摩擦力不均匀Ff,所以柱体在矩形沟槽中运动不如球体在弧形槽中运动柔顺,圆柱滚子轴承高速性能不如球轴承。

因弹性变形,即使圆柱体是理想形状,应力也不是均匀分布,滚柱两端会出现应力集中,如下图。

从滚柱轴承结构图不难发现,滚柱除与滚道、保持架、润滑油有摩擦之外,滚柱与挡边还会出现滑动摩擦,这是滚柱轴承发热比球轴承严重的主要原因。

综上分析可知,圆柱滚子轴承有几个特点:

1.既能承受轴向载荷,又能承受径向载荷

2.线接触,理论上径向承载能力高于球轴承

3.靠挡边与滚柱端面滑动接触,轴向承载能力不大

4.滚柱比滚珠质量大,摩擦更严重,高速性能不如球轴承

同样道理,圆柱滚柱轴承也可以演变为双列,甚至多列的,如下图。

调心轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、各种滑动轴承分析方法类似。

3.轴承应用设计

我们是轴承应用设计者,非轴承元件设计者。所以,轴承材料、热处理、加工精度、复杂的弹塑性力学、动力学是不必关注的,这些是轴承元件设计者(轴承厂工程师)钻研的内容。轴承应用设计的任务是,从供应商样本,选用适合的轴承,构建机械系统,系统集成设计师很少单独设计元器件,大部分标准元器件都是选购而来的。

轴承应用设计大致步骤是:

1.分析轴承在机械系统中承担的载荷(力,速度)。这需要能融会贯通,灵活应用力学和数学基础知识,这些知识大部分是中学和大学低年级层次。

2.熟悉设备的工作原理、工况、应用特点。间歇工作还是连续工作?环境湿度温度?预期寿命?可靠性?可维护性?安全要求?噪音要求?货期成本?熟悉这些问题既需要知识,也需要经验。

3.通过厂家样本的剖面图认识轴承的结构,只有认识结构才能理解轴承的功能特点和实际使用中各种可能的情况,如传力路径(最关键)、点线接触、摩擦润滑等,见前面《轴承的分析方法》。

4.做必要的估算,可以把教科书和手册上的计算公式制成excel表格或者微信小程序。

5、结合轴承样本参数、载荷分析、估算结果,评估所选轴承是否适用特定场合,但是魔鬼藏在细节里,有些力,甚至是很重要的力你根本没有觉察,精确计算是不可能的,还有加工装配,误差等诸多不确定因素,所以不能忽视下面一步。

6、根据试验和使用情况、改进、迭代、优化。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自叶春浓科学网博客。 链接地址: https://blog.sciencenet.cn/blog-485553-1509552.html

上一篇: 逻辑学漫谈(三):归纳论证之类比论证